CTGについて

CTG (Computer Technique Group) 1966~1969

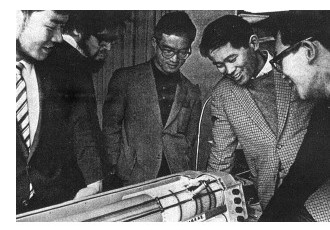

CTG(Computer Technique Group)は、当時、複数の大学の学生が集まり、日本で始めて美術作品としてコンピュータ・グラフイックス(以下CG)を制作したグループである。1966年、多摩美術大学プロダクトデザイン科の幸村真佐男は、藤田組(現フジタ)の第6期学生重役に応募し、その面接で東京大学大学院機械工学科の槌屋治紀と知り合う。その後、二人は日本IBMの学生論文にそれぞれ応募し、槌屋の論文「コンピュートピアは可能か」が佳作となる。これをきっかけに、当時の広報担当取締役の取り計らいで、社内のコンピュータが自由に使える環境を得て、CGの制作が可能となった。コンピュータの可能性を模索していた工学系と芸術系の複数の学生が集まり、CTGが結成された。CTGはまず、槌屋、幸村、 山中邦夫、柿崎純一郎の4人でスタートし、その後、藤野孝爾、丹羽冨士男(冨士雄)、長谷川武、大竹誠が加わり、最後に岩下繁昭、佐々木三知夫が加わり総勢10名となった。

CTGは日本IBMの大型計算機(IBM7090)とCALCOMP社のプロッタ(CalComp563)を利用して、CG作品を制作した。プロッターで出力されたドローイングは、その多くがシルクスクリーンやオフセット印刷を通じて マルティプルとして発表された。また、ベクトルスキャン型グラフィック・ディスプレイ(IBM2250)に映し出されたCGを16mmフィルムに1コマずつ管面撮影して、CGアニメーションを作成した。プログラミング言語は「FORTRAN IV」を使用した。 1967年11月、斎藤義重の紹介によりCTGは来日中であったICA(Institute of Contemporary Art)のキュレイター、ヤシャ・ライハート(Jasia Reichardt)氏と会う機会を得た。ライハート氏はCTGの初期作品を評価し、企画を進めていた展覧会「Cybernetic Serendipity」への招待が決まった。同展のアメリカ2箇所での巡回を経て、CTGは海外でも知られる存在となった。また作品はアメリカのコンピュータ月刊誌『Computers & Automation』が主催した「第6回コンピュータ・アート・コンテスト」に入賞し、同誌 (1968年8月号) に掲載された。

中京大学工学部 教授 大泉和文

(2016年3月、大泉和文氏がCTGに加入してメンバーとなった)

※「ICCカタログ(2005)」よりシステム技術研究所が抜粋

Return to Square (a) (C)CTG 1968 IDEA:Masao Komura PROGRAM:Kunio Yamanaka

Return to Square (a) (C)CTG 1968 IDEA:Masao Komura PROGRAM:Kunio Yamanaka

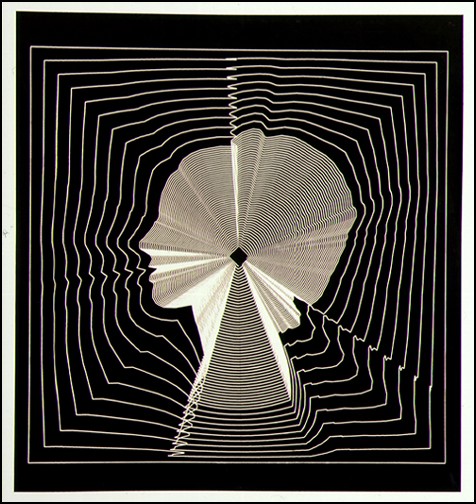

Star Kennedy (C)CTG 1967 IDEA:Masao Komura PROGRAM:Haruki Tsuchiya

Star Kennedy (C)CTG 1967 IDEA:Masao Komura PROGRAM:Haruki Tsuchiya

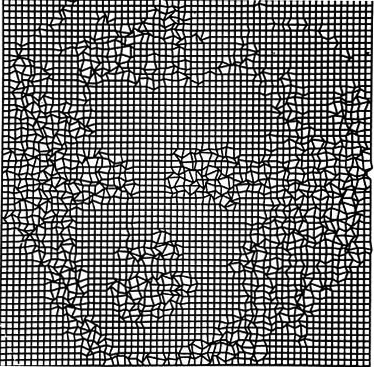

MONROE in the NET (C)CTG 1968 IDEA and PROGRAM:Haruki Tuchiya

MONROE in the NET (C)CTG 1968 IDEA and PROGRAM:Haruki Tuchiya

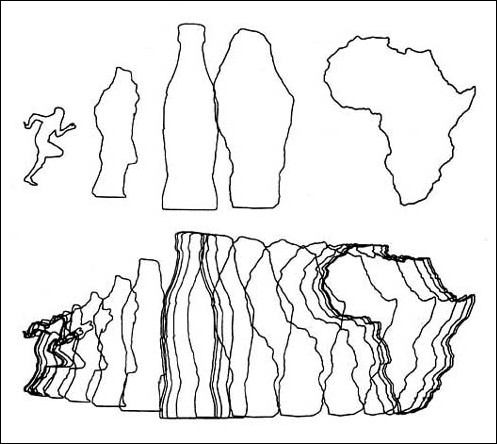

Running Cola is Africa!(C)CTG 1968 IDEA :Masao Komura PROGRAM:Kouji Fujino

Running Cola is Africa!(C)CTG 1968 IDEA :Masao Komura PROGRAM:Kouji Fujino

______________________________________________________________________________________

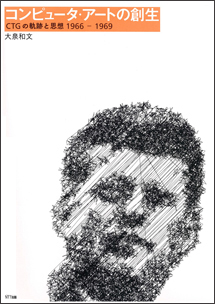

コンピュータ・アートの創生:CTGの軌跡と思想 1966-1969

コンピュータ・アートの創生:CTGの軌跡と思想 1966-1969大泉和文著

NTT出版

発売日:2015.12.08

定価:6,048円

サイズ:B5判(414ページ)

CTG(コンピュータ・テクニック・グループ)槌屋治紀インタビュー「さようなら、コンピュータアート」

聞き手:馬定延(東京芸術大学・国立新美術館 客員研究員)

初期コンピュータアートのパイオニア、CTG(コンピュータ・テクニック・グループ)の創立メンバーの一人だった槌屋治紀氏に、1960年代末にIBMコンピュータで学生が芸術作品を作ることの意味と同時代のコンピュータアートについて、そして1969年のCTG解体後から現在に至るまで、氏の専念してきた再生可能エネルギー研究、1993年世界初の電子書籍開発についてお話を聞いた。

第1世代プログラマー:東京大学の大型計算機との出会い

槌屋 私は1961年に東京大学に入学して、1970年3月に博士課程を卒業しました。大学院の1年生になった1965年に東大の大型計算機を使えるようになりました。六本木にある東大の生産技術研究所と恩師の渡辺茂(1918-1992)先生の研究室を、行ったり来たりしていました。学科は「機械工学」でしたが、制御工学といって、英語では Control Engineeringという、基本的にはコンピュータを新しい分野に適用するということを大きなテーマにしていた研究室です。大学院に入って、1年ですぐにコンピュータ言語、最初はALGOLとそれからFortranを覚えました。ちょうどその時、東大に日立から大型コンピュータが入ってきて、私より1、2年上の人が勉強しはじめました。それより年齢の上の人は、コンピュータには興味がないか、勉強をする時間がないという状態でした。コンピュータのプログラムを書くことは非常に時間を消耗することでした。そのため、私は、自分がコンピュータでプログラムを書いた第一世代だと思っています。

―― 最初書かれたプログラムからはどういうアウットプットがでてくるものだったのでしょうか? 槌屋 よく覚えていないけど、繰り返し計算で、ある数式のパラメータをいくつか変えた場合にどういう結果になるかを計算することでした。今でいうとスプレッドシートですね。今ならエクセルでできることを、計算機でしたような気がします。

―― 渡辺先生は当時、研究室のなかでコンピュータベースドアート(CBA)研究会を開いて、短歌の研究等をしたと聞きました。当時メンバーだった実験美学者の川野洋(1925-2012)先生の論文を読んだことがありますが、CBAの短歌研究についてお話ください。

槌屋 川野先生の手法は、たくさんの文章を単語ごとに切り出して品詞別のデータにして、ある単語が来て、次に特定の単語が来る確率を計算して「遷移確率表」を作成した上で、乱数によって単語を選んでゆくのです。これは、マルコフ・チェインと呼ばれるもので自動的に単語の列を発生するので短歌を作ることができます。渡辺先生は様々なことをした人でした。私はそれがおもしろいと思いました。山梨県立北富士工業高校の校歌をコンピュータで作るなど、コンピュータが他にもいろんなことに使えるのではないかと先生は言っていました。そこへ、川野先生を連れてきて、短歌を作ることになりました。「宮中歌会はじめ」といって、毎年みんなが短歌を作って応募して、それに選ばれると皇居に呼ばれるという催しがあります。その時は「釣り人と釣」がテーマだったので、その短歌を作ることになりました。川野先生が日本語の構造分析をして、名詞、形容詞、動詞などの単語のマルコフ・チェイン確率を使って、短歌を発生させるモデルを作ろうと言いました。その話は大学院の1年のときに初めて聞きましたが、そんなおもしろいことがあるのだと思いました。それが始まりでした。

| (1)静かさのかえる浜辺の小魚が海水浴のシーズンに逃げる (2)イナダ釣定置網近くひとときを力に耐える竿の抵抗 (3)剣崎サバ釣る大工の幼少の頃釣りゆきし環境でつる (4)人々の (5)わかさぎ釣りで怖い釣りする二人して夢中で釣れるきよらの渓流 (6)船店で見ながら釣れる二万円競艇場でいとなむ釣堀 (7)その (8)誘われる月旺の魚のこの間 (9)潮流は釣り場を保ちとうとうに東 (10)話にて釣り知る皆の間違えるそをたのしむもアユは釣れまじ (11)溶鉱炉の明るい東の朝よりも雄大な落ちる空に浮かべり (12)いず (13)釣れる舟だしつぎつぎと人口の養殖でつくるニジマス・ブーム (14)八月の月まで残る仕掛図の針の一回のアユも釣られず (15)面白く魚皮をつけつつマキエサを使う沖釣り好機はつづく (16)タモですくうその時よりもおもむろにうねる海面に浮きあがる昆布 |

『都立航空工業短大研究紀要』6号、1967、113頁より)

電子ヒッピーCTG

―― 1967年10月9日に多摩美術大学大講堂で、斎藤義重(1904-2001)さんが「現代美術の動向とコンピュータ」、渡辺茂さんが「コンピュータの現状と未来」、川野洋さんが「実験美学・芸術とコンピュータの接点」、泉真也(1930-)さんが「工業デザインにおけるコンピュータ」という講演をした、<電子計算機と芸術>というタイトルのシンポジウムが開催されました。主催はCTGとなっていて、冊子にはCTGのマニフェストiが掲載されています。初期コンピュータアートのパイオニア、CTGは、このシンポジウムでモデレータをつとめた二人の学生、槌屋さんと幸村真佐男(1943-)が、1966年藤田組(現フジタ)の第6期学生重役の面接で出会ったことがきっかけで結成されたと知られています。国内にコンピュータがわずか数台であり、世界的にもコンピュータへのアクセスが極めて限られた時代にCTGが学生の集団だった事実は、ひとつの特徴でしたよね。

槌屋 大学の研究室の中でコンピュータを使うと、研究室の方にコンピュータの使用料金が請求されるため、一体何に使ったのかという話になるということはわかっていました。そのため、コンピュータグラフィックスを作ることは大学では一切しませんでした。それに大学には高性能のプロッター(描画装置)がありませんでしたので無理でした。幸村君と私は、日本IBMにあるコンピュータをただで使えないかと考えました。日本IBMには大型のプロッターがありました。それを使いたいのですが、何のつてもありませんでした。そのとき、日本IBMがコンピュータに関する学生論文を募集したのです。これに応募すると幸運にも入賞しました。受賞式にゆくとデイナーの席で隣に座った日本IBM広報課の課長さんに、コンピュータで芸術作品を作りたいのでコンピュータを無料で貸してくださいと言いました。1週間後に課長さんから電話があり、取締役に話してみたらと言ってくれました。取締役に話をすると、それが実現したのです。日本IBMのコンピュータが使えなかったらCTGの作品は生まれなかったと思います。日本IBMの取締役が非常に芸術に興味がある方で、そのお兄さんは堀口大学という有名な詩人で、芸術のことに詳しい人だったのです。本当に幸運でした。

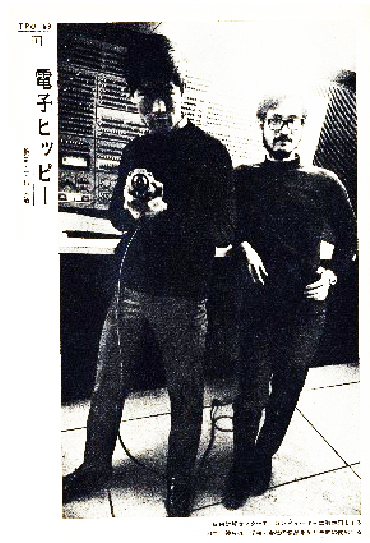

―― 巡り会えた幸運をちゃんとつかむことができるのもひとつの才能だと思います。森山大道さんの取材した1969年1月5日号の『朝日ジャーナル』の「電子ヒッピー」という題目の記事で、CTGは「コンピュータ(電子計算機)というと、大企業=産業資本=管理社会の具と考えられやすい現況の中でそれに反する、人間中心の正しい活用を考えるCTGなる八人のサムライがいる」と紹介されたことがありますが、当時の政治的状況が非常によく反映されていますよね。

図2『朝日ジャーナル』1969年1月5日号、91頁

図2『朝日ジャーナル』1969年1月5日号、91頁(左:槌屋治紀、右:幸村真佐男)

―― 学生運動には参加されましたか?

槌屋 デモに何回も行きました。大体CTGのメンバーはちょっと過激な人が多かったので。(笑)

―― 愚問ながらあえて聞きますと、CTGが共感していた学生運動とIBMという資本、しかもアメリカの巨大資本との間に矛盾はなかったのでしょうか?

槌屋 (笑)矛盾はありました…あったけれども、他に日本で使えそうな機械がありませんでした。コンピュータグラフィックスが描けそうな日本の機械はありませんでした。日本IBMのコンピュータが東京と大阪にあり、コンピュータに接続できるCalcomp社のプロッターがありました。神田の三越の斜め前に、IBM神田データセンターというのがあって、そこでこれを借りるしかないと…矛盾していますけどね。

―― コンピュータグラフィックスを「描く」ためには、情報を処理するコンピュータそのものだけでなく、コンピュータの中の情報を現実世界に「出力」する装置が問題だったということですね。後の世代として、その矛盾を抱えながらも作品をつくられたことに感謝しています。

槌屋 もちろんやってよかったと思います。企業はそういう問題を持っているけど、企業の中にいる人たちはみんないいものを作り出そうとしていた人たちで、私たちを理解してくれました。

―― その矛盾するものというか、微妙な境のようなものがテクノロジーを使う時には必ず出てきますよね。的確な距離を取り、巻き込まれないようにするには…

槌屋 難しい判断をしなければいけないですよね。しかし、こういうことをしたい、というのが先だから、してみてから後は考えるようにしようといつも思っていました。考えてばかりで何もしなければ何も始まらない。

―― コンピュータらしさとは

槌屋 コンピュータグラフィックスもいろんなことをやっているうちに、これでゲームができるなと、つくづくと思いました。これでゲームを作れば面白いことができるだろうと。

―― 大型計算機、メインフレームのどの部分を見てゲームを思いついたのですか。

槌屋 メインフレームにつないだデイスプレイを使って、例えば画面の左側から人形が歩いて出てくるようにする。そこで人形の足元に突起物が出るようにする。そのタイミングと位置を自由に選べるようにする。突起物が人形にあたると人形がひっくり返る、これはゲームにできると、必ずそうなるだろうなと、1968年ころにそう思いました。

―― 確かにCTGの作品にはユーモアがあり、遊びの感覚が入っていますよね。CTGの作品には、オップアート以外の当時の美術動向が反映されていることがおもしろいです。ジョン・F・ケネディ大統領やマリリン・モンローという当時の文化アイコン的な人物をモチーフにして、変形された白黒グリッド上でも一目でわかるようにしたんですよね。

槌屋 それは幸村君が選びました。そういうことが効果的だということを彼は知っていたからでしょう。ニューヨークのポップアートの影響もあったと思います。

―― ドイツなどのストイックなコンピュータアートとは区別できる作風だったと思います。

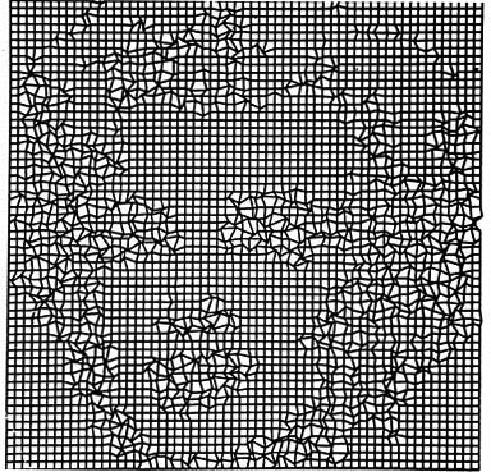

槌屋 なるほどね。やはり大学の工学部の中ではCTGのようなことはできなかったなと思います。コンピュータグラフィックスの制作には大学のコンピュータを一度も使いませんでした。大学内でやっていたらドイツのようになったかもしれません。私は、自分がつくったもののなかでは《Monroe in the Net》(1968年作)というタイトルのこの作品が好きです。

図3 MONROE in the NET (C)CTG 1968

図3 MONROE in the NET (C)CTG 1968 IDEA and PROGRAM:Haruki Tuchiya

槌屋 このグリッド状の図形はいかにもコンピュータらしい。その図形上でマリリン・モンローのデータのある格子点を、乱数を使って不規則に揺すぶっています。グリッドのもつ規律と、乱数の示す自由とが同時に表れている、と私は感じています。

―― コンピュータらしいというのは?

槌屋 コンピュータグラフィックスの基本は、X軸とY軸のグリッド座標で点を表している。コンピュータでは、2次元でも3次元でも図形をグリッドで表現しますから。

―― 当時のプログラミングにおける「乱数」についてお話ください。

槌屋 乱数(random number)は、やっぱり一番コンピュータらしくない要因を実現できる手段です。コンピュータグラフィックスを作る時は、幾何学的なものを作ることが多いのです。これはプログラムが簡単ですが、堅苦しい結果になる。そこに乱数を入れることによって、自由で不規則なものを生みだすことができます。モダンジャズの即興演奏に似ています。

―― CTGにとってのコンピュータとはどのような意味を持っていましたか?

槌屋 私自身は、コンピュータがどう動くのかをわかっているつもりでしたから、プログラミングでこう書けばこうなると考えていました。一方、幸村君は、夢みたいなことを考えていて、彼がいうことを実現するのはとても難しくて、できそうもないことが多かったですね。(笑)

―― 槌屋さんにとってコンピュータは「道具」だったのですか?

槌屋 一応、道具だとは考えています。今までない種類の道具。絵筆とか、絵の具とは全然違う、いろんなことができる道具。だから道具を超えた存在かも…。

―― 一方、川野さんはコンピュータアートとは「コンピュータのアート」だと考えていましたよね。

槌屋 そうですね、川野先生はコンピュータに知的な活動をさせるのが目標でした。一番難しいところですよね。それはすごく難しいから、せいぜい私達がそれに似たことができることは「乱数」の応用くらいです。乱数を使えば、知的までいかなくても、こちらが予想していないことをしてくれます。

―― 偶然性と自動性を伴う要素が「乱数」だったということですね。

槌屋 そうですね、乱数です。ただ、今のパソコンでしたら何回でも乱数でこれを動かして、自分が一番気に入ったものを選ぶことができる。しかし、当時は、この作品を一枚だけ出力するのに、何時間もかけてプログラムを書いて、それで一回だすと、エラーで数時間後に戻ってくるということでして、一日に3回くらいしかエラーの修正ができません。グラフィックス作品一枚をつくるのに10日くらいかかりました。無料で借りる約束でしたからお金の計算は知らないのですが、時間がかかるので、ちょっとパラメータを変えたらどうなるか、そういうことをやっている時間がないわけです。今のパソコンだったらすぐできますが。最初からこうしたらこのような割合でこう動くとか、非常に時間をかけて手で計算してこのパラメータをいくつくらいにするとか、しないといけません。一発で結果を出したいわけですね、何度もできないから。この絵を出すために、コンピュータの横にプロッターという機械があるわけです。Calcomp社のプロッターは、速度が遅いから計算機と直結していないのです。直結するとこのプロッターが動いている間、計算機が他のことは何もできなくて遊んでしまうわけですね。どういうふうになっているかというと、コンピュータはペンの動きを全部座標にしたものを磁気テープに吐き出します。その磁気テープをCalcomp社のプロッターに読ませると、磁気テープを読んだ量に応じて、ペンが動いていくというふうになります。一枚を描くのに何時間もかかりました。私の後ろには、そのプロッターを使う予定の造船会社の人が待っているという状況なのです。こんな絵を描いていつ終わるんだと、いや、もうあと1時間かかると思いますとかいうと、大変でした。(笑)

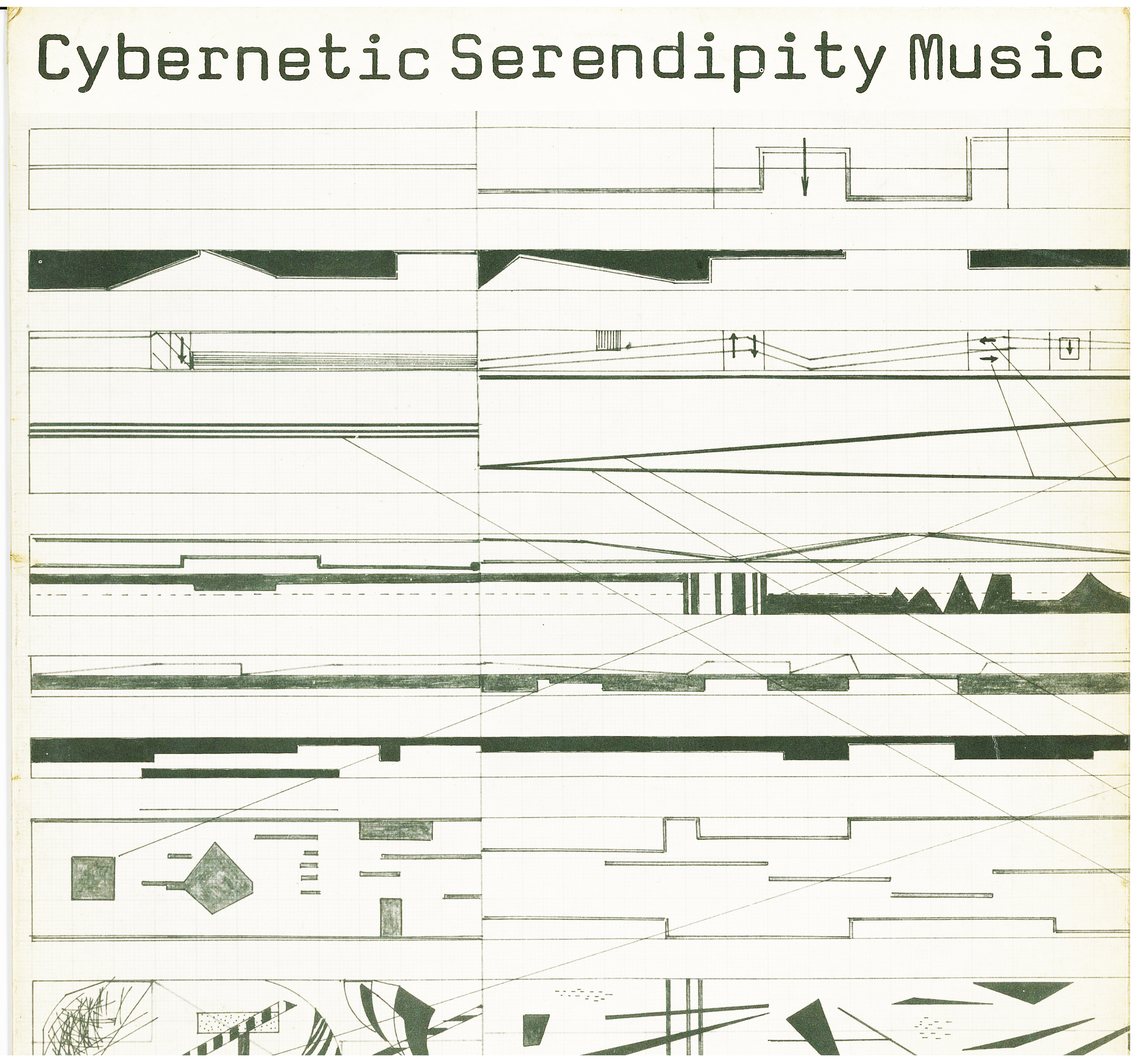

サイバネティック・セレンディピティ

図4 Cybernetic Serendipity

図4 Cybernetic Serendipity

槌屋 いや、CTG のだれも行かなかった。だって、学生で、そんなお金ないもの。あの頃は、1ドル360円だったから一人50万円くらいかかったでしょうね。だれも行こうと言い出さなかったのです。1966年頃、友人がアメリカへ行ったことがあったけれど、貨物船で行ったことを覚えています。当時、芸術はリッチな人がしたようだけれど、私達の中では誰もリッチじゃなかった。でも、リッチだったらコンピュータアートなどしなかったと思います。非常に時間と集中力を消耗するから、本当に好きでなければできない。きつい作業でした。

―― サイバネティック・セレンディピティ展のカタログとLPが残っていますが、そのなかにCTGの名前ではなく槌屋さん個人名の作品《Bit Music》が含まれていますよね。

槌屋 作品はCTGと製作者の名前をつけて送ったのですが、キュレータのヤシャ・ライハート(Jasia Reichardt)さんがどういう扱いをしたのか知りません。LPではジョン・ケージの作品のすぐ後にあって、びっくりしました。

―― 《Bit Music》はどのような音楽でしたか。

槌屋 「ビー、ギー、ガー」という音がします。不思議な迫力があるんですね。(笑)

図5 Cybernetic SerendipityのLP

図5 Cybernetic SerendipityのLP

槌屋 コンピュータで情報を書き込んだ磁気テープです。コンピュータの磁気テープというのは、幅が音声テープの2倍あります。それを真二つに切って、それを巻いてこれが音楽ですというわけです。いろんな情報が入っていてもコンピュータが書き込んだフォーマットというのがあるため、聞いてみると、なんとも迫力のある音が繰り返して聞こえてきます。タイトルの《Bit Music》は、1bitずつ、bitが書き込まれているという意味ですが、もっとよいタイトルを考えるべきでしたね。

自動描画装置APM No.1と温度・色彩変換システムThermo Field

―― CTGの作った自動描画装置APM No.1(Automatic Painting Machine No.1)は、1号機で終わりましたか?

槌屋 そうですね。東京画廊でCTGの個展(media transformation through electronics: exhibition of computer art、1968年9月5日-21日)をする時に作ったものです。自動的に機械が絵を描くことをしてみました。当時アクション・ペインティングが流行でしたから、あれを機械にさせたらどうなるのかということを考えて、何でもいいからやってみようとしてみました。ハプニング・ゾーンというところに、マイクロフォンなど、音と光のセンサーがあって、人が遮るとセンサーが感知して信号が発生します。

―― センサーはどれくらい敏感でしたか。

槌屋 あまり敏感でないようにしました。あまり敏感にすると動きがあまりに細かくなりすぎるから、0.2秒か0.4秒の間にひとつ信号が来たら、というふうにゆっくりしたセンサーでした。

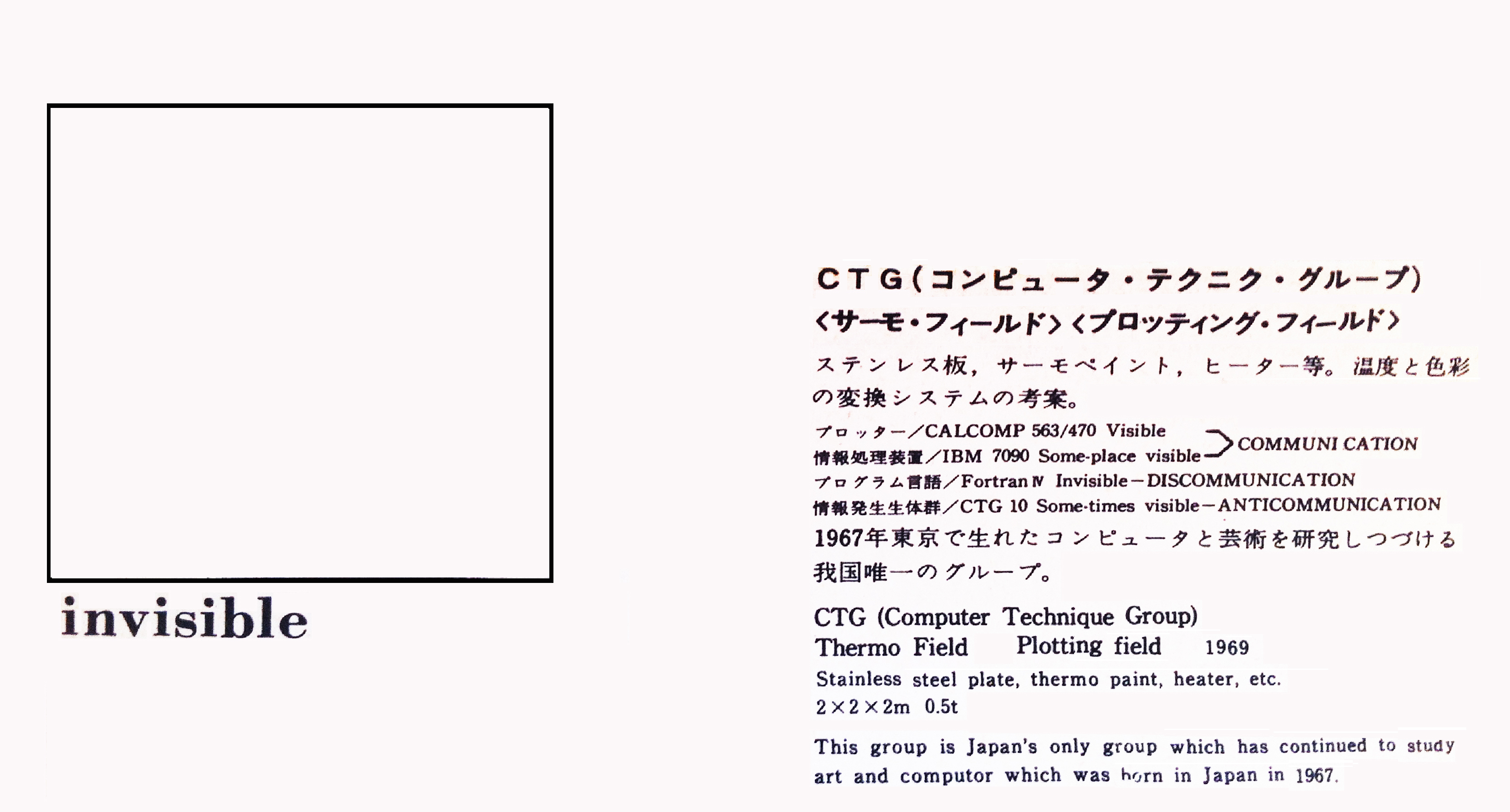

図5 CTG <Thermo Field><Plotting Field>

図5 CTG <Thermo Field><Plotting Field>国際サイテック・アート展「エレクトロマジカ」

(ソニービル、1969)カタログより

槌屋 技術の発展は急速で、専門化してゆき隣の分野の人がしていることはわからない、良くも悪くも社会を変えつつあったのに、芸術はこうした状況に対して超然としているように思えたのです。

―― <エレクトロマジカ>へのCTGの出品作は、「invisible」となっていますが、作品<サーモ・フィルド>と<プローティング・フィルド>についてお話ください。

槌屋 このときは、幸村君が構想を立てて他のメンバーは手伝う関係だったのです。コンピュータの出力を別のものにしたらどうなるか、という実験だったような気がします。

―― 単なるグラフィック作品制作にとどまらず、コンピュータを用いた様々な芸術的実験をしたCTGにとって、「作品」とはどういうふうに定義されますか。

槌屋 「作品」の定義になるかわかりませんが、基本的なルールだけ考えてあとは乱数にまかせる、ということが多かった。乱数を使って、予想できない不規則なものを作りたかったのです。たとえば、数式的には、まず格子状のものを作って、格子の交点を乱数でふらつかせます。その範囲を決めるのが難しいです。乱数の大きさによって範囲を広げたり、小さくしたり、どういうふうになるか、最初はよくわからない。ルールだけ決めて走らせます。

―― コンピュータアートの場合、プログラミムが作品の本質であるという言い方もできますよね。

槌屋 そうかもしれない。きっと、今のパソコンのように、簡単に何回もいろいろと直せるのであれば、自分で一番気に入った形とか、大きさとか、変化の度合いにできると思いますけど、ひとつの作品をつくるのに何時間もかかるから一発勝負ですね。一発だけ。こうなるなと思って作ったら、これが出てきて、できた!というような感じですね。

―― 槌屋さんや幸村さんの手元に残っている作品は紙媒体で絵のような形をしているものです。データそのものは残っていますか?

槌屋 プログラムはほとんど残っていません。結局その時の価値観では仕上がった作品が重要でした。頭の構造が切り替わっていないことも原因ですが、見てもわかる人が非常に少ないから保存してもしょうがないと思ったのかもしれません。

――プログラムが残っている場合にも、ハードウェアがなくなった場合には、読み取れないですよね。もっとも先端的な要素がいち早く古くなり、一番丈夫に残っているのがもろい素材の紙であることはアイロニーですね。

槌屋 そうですね、まあ、でもそういうものですね。

さようなら、コンピュータアート

―― CTGの活動期間が非常に短かったことと、解体した理由を疑問に思う人が少なくありません。卒業と就職が理由だったと知られていますが、1970年の槌屋さんの書いた宣言文を見ると、本当にやり尽した感じがあるというか、卒業したから、就職しなければいけないからしかたがなくやめるという印象ではありませんでした。

槌屋 それよりも、学生運動が激しくなってきたから、こんなことやっていいのかということはあります。矛盾を抱えていましたから。私たちはコンピュータということを通じて未来社会がどうなるかということを考えていたかったけど、あまりにも学生運動が盛んになってきて、そんなことをしていていいのかということがありました。1969年秋頃、葉書に「CTGを解体します」と書いて送りました。解体の後1970年1月22日に、岩波ホールで、<Eve of Mass Computation:コンピュータによる映像の可能性を探って>という会を開いて、ジョン・ホィットニー(John H. Whitney)、スターン・ヴァンダービーク(Stan Vanderbeek)、飯村隆彦などの作品と共に、CTGの《Computer Movie no.2》と《Computer + something》を上映しました。

―― その時、発表された「さようなら、コンピュータアート」という文書に「今は、コンピュータアートはエンジニアとアーティストの新しい関係を欲しているのであり、私にとって過去のものとなった」と書かれていますが、新しい関係というのはどのようなことですか?

槌屋 コンピュータがもっと変わって欲しかった。まずひとつはコンピュータがうんと安くなって、誰でも使えるようになること。そしてプログラミングがもっと簡単になること。とにかく面倒な仕事でしたから。この面倒な機械でできそうなことは、たいていしてしまったような気持ちがありました。将来はきっとコンピュータが安くなり簡単にプログラムができるようになると思っていました。そうしたらエンジニアとかアーティストとか言わないで、コンピュータアートをする人がたくさん現れるだろうと考えていました。

―― ヤシャ・ライハートさんの本、『The Computer in Art』(Studio Vista、1971)の紙面はCTGに割かれていて、「コンピュータアートとはエンジニアではなく、アーティスト、あるいはアーティストでもエンジニアでもない誰かによって探検されるべきだと思う」という槌屋さんのお手紙を引用した後、槌屋さんからのクリスマスカードで本を終えています。これをみて、是非槌屋さんに会いたいと思いました。

槌屋 それを見て私もびっくりしました。その後1979年にイギリスに旅行した時以来、ずっと会えなくて…芸術のことをやっていないし。(笑)そう、2006年に中京大学でお会いすることができました。

図6 『The Computer in Art』

図6 『The Computer in Art』(Jasia Reichardt、Studio Vista、1971)の最後のページ

槌屋 マイコンの全盛期は1980年代初期、1984年頃までですね。魅力を感じたころです。秋葉原に行って、組み立てキットを作ったり、NECの機械を買ってきて、プログラムをBASICで書いたりしてみました。このBASICで書けばいろんなことができることがわかりました。FORTRANを使って大型コンピュータでしていたことが、BASICでできるということがわかりました。このため私の創立したシステム技術研究所はなんとか成り立ちました。大型コンピュータで計算すべき仕事を引き受けて、パソコンでしてもいいですかと言って、パソコンですると、大型計算機なみの計算機使用料を払ってもらうと、2~3ヶ月くらいでパソコンの元が取れる。そういうことがありました。パソコンは利用できる人にとっては、とても安くて性能の高い道具でした。そのことを大型計算機の世界に住む人たちは、ほとんど知らなかったのです。

―― 1980年代に、コンピュータグラフィックスが広告など様々な分野に使われていましたが、その頃のコンピュータグラフィックスには興味を持たれなかったでしょうか?

槌屋 まだパソコンの性能が低いためグラフィックスは無理でした。専用のアメリカのコンピュータがあって、幸村君に頼まれて何度かやったことがあります。魅力を感じないというよりも、その機械は高くてプログラミングは面倒でした。マイコンが数十万円で買えたので、そっちの方に夢中になっていましたね。その頃は、ドットプリンターを使ってグラフを作っていました。

―― 1960年代のように「絵」の形をした作品は描かれなかったのですか。

槌屋 描かなかったというか描けなかった、ドットプリンターでは。今からみれば非常にお粗末なプリンターでした。

環境問題ではなく、エネルギー問題です

―― コンピュータアートの文脈で知った渡辺先生の研究室から環境問題の研究者が出たという事実がちょっと意外にも思えます。槌屋さんのお名前で検索して出てきたインターネットの資料を見た時も、同名異人の方かなと思いました。

槌屋 基本的には環境問題ではなくてエネルギー問題です。私はコンピュータグラフィックスをして、1970年に大学院を卒業する頃に、コンピュータアートは大体やったから自分は終わりにしようと思った。幸村君は自分の専門が芸術だからどんどん進めればいいが、私自身はもっと他のことをしなければいけないと思いました。そうこうしているうちに1973年に石油ショックが起きました。日本はエネルギー問題に関して何もしていない、脆弱きわまりない国だということがわかったので、エネルギー問題を調べ出しました。3年くらい調べて、「もう日本は化石燃料や原子力などをしていたらダメで、エネルギー効率をあげることと、再生可能エネルギーに切り替えなければいけない」と思いました。それでそういう内容の論文を書き出しました。原子力なんてやらない方がいい、とその時思いました。調べたら、廃棄物の処理法などまったく未解決なのになんでこんなことを平気でやるのかと思うほどでした。なぜエネルギー問題をやり出したかというと、私の専門は機械工学なのです。機械工学というのは、4つの力学を勉強します。機械力学(Mechanical dynamics)、熱力学(Thermodynamics)、流体力学(Fluid dynamics)、材料力学(Material mechanics)。日本語でみんな力学がつきます。これらは基本的にはすべて物理学の現実への応用です。熱力学ではエネルギーの計算をします。投入したエネルギーと出力されるエネルギーは等しいという、エネルギー保存法則を使います。投入した物質と出ていく物質の質量は等しい、それが質量保存法則です。その二つを使うと様々な問題を数学的に解けます。私の博士論文は高炉の計算機制御と言って、鉄鉱石から鉄を作る高炉プロセスの反応をモデル化しました。その主要な方法はエネルギーの計算です。エネルギーの計算は、私には充分よくわかっている世界なのです。一方、経済学を専攻している人たちには、様々なエネルギーの単位や、エネルギー変換の損失発生などが非常にわかりにくいと思います。それに対して、技術の分野では、たとえば、エネルギー変換の過程で損失が出るのは当たり前で、実際に最終的に利用できるエネルギーは、3割とか4割とかという例をよく理解しています。

―― 本格的にエネルギー研究に取り組んだのは、修士の研究からですか。

槌屋 そうですね。学部でも基礎的な勉強はしますけれど、あまり込み入った計算はしません。日本にはエネルギーを専門に扱う学科がないのです。なぜないかというと、エネルギーは当たり前だから。工学部ではエネルギーというものは、電気工学でも、機械工学でも、建築でも、土木でも、基本的な概念だからです。単純にそれをテーマとして取り扱う学科はないのです。工学部にいた学生でマスターとかドクターとかまで勉強していたら、エネルギーの概念というのはよくわかっているから、その気になれば、誰でもエネルギー問題に取り組むことができると思います。石油危機のときには、環境問題という意識はとくにありませんでした。エネルギーを効率よく使うことが問題でした。90年代になって地球温暖化が問題になってきたので、マスコミは環境問題として捉えますが、環境問題というのは後から言い出したことで、エネルギーをもっと効率よく、しかも地面から掘ってきたものではなくて、地上で得られる再生可能エネルギーを使えば、環境に対する問題は小さくできます。1975年頃、日本経済新聞の日本経済研究センターのひとたちが「21世紀の日本」というプロジェクトをしていました。参加するように誘われたので、そういうエネルギー問題の解決法を提案するというつもりで参加しました。その時、アメリカでちょうど私の考えていることと同じような考えの論文が発表されたということを聞きました。そしてそれを翻訳しました。それが『ソフト・エネルギー・パス:永続的平和への道』(エイモリー・ロビンス著、室田泰弘・槌屋治紀訳、1979、時事通信社)という本です。それはアメリカでは民主党のエネルギー政策に近いもので、エネルギー効率をあげることと再生可能エネルギーにシフトすることを主張したものでした。

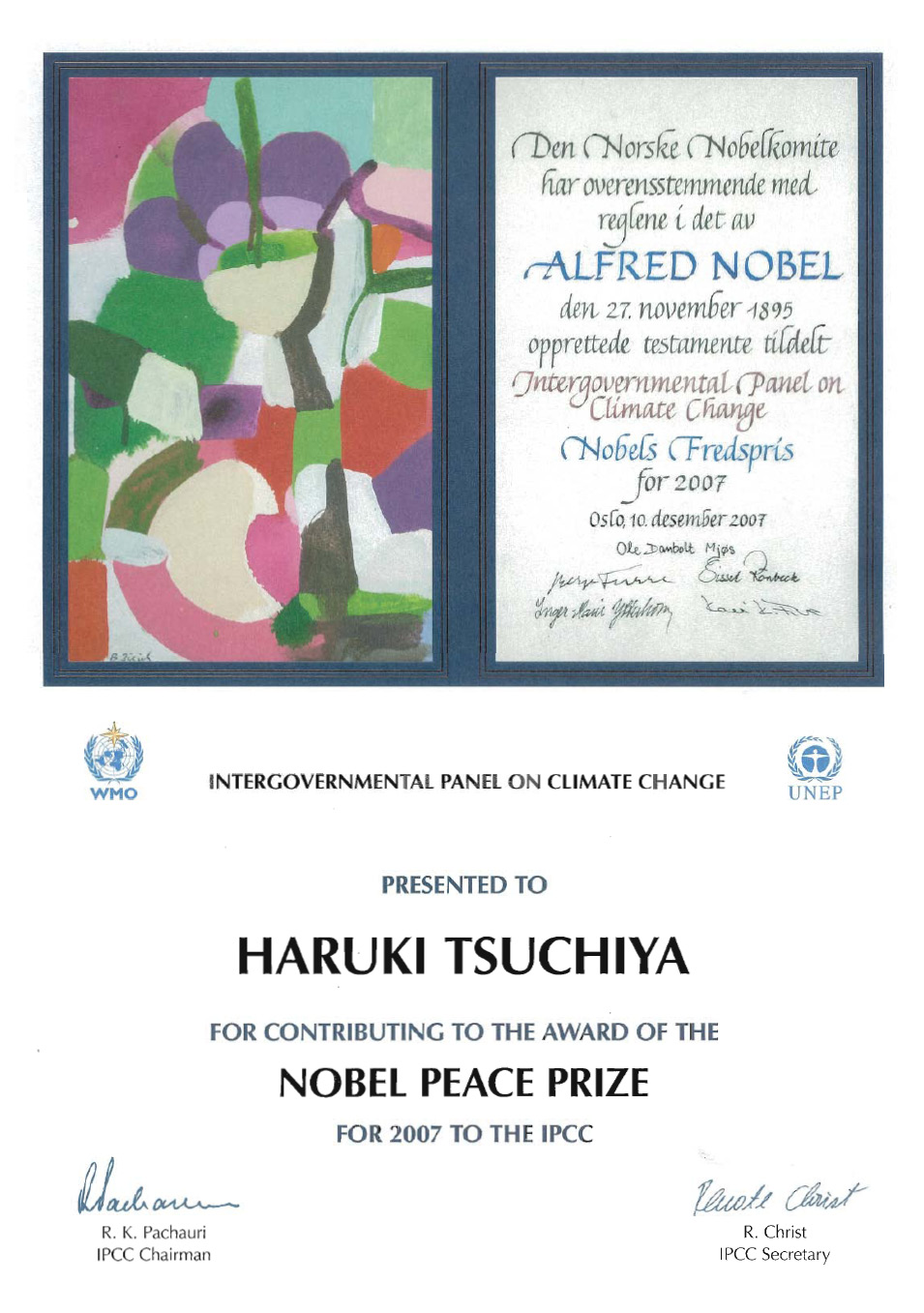

―― その時からのご縁が、IPCC(気候変動に関する政府間パネル)の受賞した2007年度ノーベル平和賞の共同受賞などにつながったのですね。

図7 ノーベル平和賞

図7 ノーベル平和賞

―― おめでとうございます。そういう活動をなさってきたことからすると、CTGの活動というのは修士と博士課程の在学中のものであり、その後は過去のものとなったということがわかります。解体後、CTG関連展示などで幸村さんと一緒に出たことはありますか。

槌屋 ありませんでした。これは幸村君の専門分野なので、何でも自由にやってくださいと幸村君に言っていましたから。コンピュータアートから手を引こうと思ったのは、これ以上は私のすることはないと思ったからです。私はいつも新しいテーマを探していました。

再生可能エネルギーによる日本消費電力全量供給のシナリオ

槌屋 アメリカの『ソフト・エネルギー・パス』という本の著者のエイモリー・ロビンスという人は、様々な賞を受賞しており、2007年には日本でも旭硝子財団が出しているブループラネット賞という地球環境に貢献する人に与える賞をもらっています。また2013年には、「京都地球環境の殿堂」に選ばれています。私も『エネルギー耕作型文明 ― エネルギー自立へのシナリオ』(東経選書、1980)という本を出しました。人類が太古の時代に食料として動物を狩猟で捕まえていた生活から、畑での耕作にシフトしたように、エネルギーも地下から狩猟型で掘り出すといつか枯渇してしまうので、地表で太陽や風力エネルギーを利用するように『狩猟』から『耕作』へとシフトしてゆくという本を書きました。こういう本を書くと電力会社からにあまりいい顔をされなかったけど、ガス会社は好意的でした。(笑)1997年の京都会議COP3(第3回気候変動枠組条約締約国会議)があった時には、WWF(世界自然保護基金)ジャパンが、日本のエネルギー消費を削減して、CO2排出をどれだけ少なくするかというシナリオを作ることを私に依頼してきました。2000年以後は、新しいエネルギーに関するシミュレータを作っています。水素を利用する燃料電池を自動車に応用するとか、家庭用の燃料電池でコージェネレーション(熱電力併給)によって発電と熱を両方同時に使える技術のシミュレーションをし、3・11以降は日本の電力のすべてを太陽と風力エネルギーなど再生可能エネルギーにして電力供給を行うシミュレータを作っています。

―― 太陽と風力を主体にして電力供給が本当に可能になりますか?

槌屋 できます。太陽光、風力発電、水力発電、地熱発電、バイオマスを組み合わせます。太陽光や風力は変動しますので、揚水発電とバッテリーを使って余剰電力を貯蔵して必要なときに取り出します。この関係を分析するダイナミックなシミュレータを開発しています。スイスに本部のあるWWFインターナショナルが2011年の1月に世界全体のエネルギーを再生可能エネルギーで供給するシナリオを発表しました。その直後に、3・11が起きて、WWF Japanも同様の報告を作りたいと相談に来ました。日本全体のエネルギーを再生可能エネルギーにするシナリオを作りたいというのです。そのとき私はその計算を始めていましたので、これを引き受けました。今はその研究を続けて論文をたくさん書いています。

―― しかし現実的には、政治の力というのは恐ろしいものでしょうが。

槌屋 まず原発をこれ以上増やすわけにはいかないでしょう。政治家の方々も再生可能エネルギーを増やすという点ではみなさん反対はないでしょう。 これがWWFインターナショナルの2011年1月の資料です。世界全体で消費されるエネルギーを2050年までに100%再生可能エネルギーにするという研究です。原子力、石炭はなくなって、バイオマス、水力発電、太陽光発電、風力発電などになっていく。WWF Japanがシステム技術研究所に研究を委託するのはこれが3回目です。今回のシナリオの中では、まずエネルギー消費を削減することを計算しています。エネルギー消費が減らせる理由のひとつには、日本の人口の減少があります。2050年まで人口が2~3割減るので、それでエネルギー消費が減ります。エネルギー効率の高い機器の導入でさらに削減されます。必要な電力を再生可能エネルギーで供給するため1時間ごとの電力需給を計算するダイナミック・シミュレータを作っています。作成した報告はWWF Japanのホームページからダウンロードできます。

―― 未来予想といえば、昔、未来学というのがありましたよね。

槌屋 未来学って何だろう。予測はするけど、自分はやらないように思える。私はそうではなくて、未来をもたらすそのことを、いましたいのです。今は誰もやっていないとしても、それを今やりたいのです。だから、未来はこうなると予想するのではなくて、未来がこうなるとはずだから今こうしよう、と考えています。

世界最初の電子書籍開発

―― IBMの協力を得られるようになったきっかけは槌屋さんのIBM学生論文コンテストにおける佳作受賞でした。その論文のタイトルが「コンピュートピアは可能か」でした。今だから聞くことのできる質問ですがコンピュートピアは可能ですか?

槌屋 これは疑問文なんですよ。コンピュートピアは可能かと。ただ、そこで書いたのは、コンピュータでできることはいろいろあって、こういうことはできるということを書きました。そこで書いたのは、今でいうデータマイニング技術のことで、たくさんのデータをコンピュータが自動的に処理して法則を発見することが、きっと将来できると書きました。ケプラーが惑星の運動の法則を発見したように。可能かというよりも、コンピュータというのはいろんなところで使えることがわかったからそれ自体にユートピアであることを考える必要もなくなったと思います。それをもってユートピアをつくるとかを考えなくても良くなりました。すなわち、正体が明らかになったからです。

―― もう正体が明らかになったと思っていらっしゃることも面白いですね。

槌屋 そうですか? 私はコンピュータが80年代にパソコンのような形で浸透した後にどうなるのかということをずっと考えました。その時、私はプログラムを作る仕事をしているけど、ほとんどの人はコンピュータの画面を読むだけだから、読むための機械が必要だと考えて、電子書籍というのが必要だと思ったわけです。1980年代の終わりころ、CRT(ブラウン管)に代わって液晶デイスプレイが利用できるようになりました。アメリカの企業が、液晶を使ったパソコンを売り出しました。これを見たときに「電子書籍」を作ろうと思いました。1989年に試作を開始しました。この開発は、NECと共同で「デジタルブックプレイヤー」を作ることになったのですが、1993年にできたその製品はほとんど売れませんでした。将来はそれを電話とか無線で繋げられると思ったけれど、その頃はまだ電話のデータ伝送の速度が遅いから、試作したときには、情報はフロッピーディスクに入れてそれを読み出す電子ブックというものになってしまいました。しかし、特許申請には、空中を伝わって文字が飛んでくる絵も描きましたし、本当にそうなると思いました。バッテリーの性能が上がり、液晶の電力消費が小さくなって、インターネットから情報が自由に取り出せるようになると、2008年を過ぎるころに、アップルがiPADをつくり、アマゾンがKindleを売り出しました。私が空想したことが20年後に実現したのです。私は、今では紙の新聞を読まず、iPADで新聞を読んでいます。今になって感じることは、20年もかかるのか、ということでした。考えてみれば、コンピュータアートも一般化するのには、20年もかかっているように思われます。

3つの未来

―― こうなるだろうと予測して、本当になったという感覚。

槌屋 これまでの人生でその感覚は3つあります。まず、コンピュータグラフィックスというものがたくさん使われるようになって、絵を描いたり、デザインをしたりする道具になるということです。第二番目は、電子ブックというもので、みんなが本の代わりに画面を読むという便利な道具がでてくるだろうということです。三つ目は、原子力、石炭、石油などを使わないで、世界を豊かにするような再生可能エネルギーが豊富に使えるようになるだろうということです。私は、90年代は電子書籍の開発に夢中でしたが、2000年以後はエネルギー問題に戻ってきています。この三つが今までしたなかで、成功した例です。失敗もたくさんあるけど。(笑)

―― 三つ目も是非実現されてほしいですね。

槌屋 そうですね。太陽光発電は煙も音も出ない、効率も高くなって太陽エネルギーの20%を電気に変換できる。問題は価格が高いということです。私は1989年に、太陽光発電の価格は将来どのくらい下がるかを定量的に計算する方法を研究しました。生産量が増えると価格が下がることを学習曲線で表すことができます。今までの累積生産量を横軸にとると、それによって縦軸の価格が幾何級数的に下がって行くことが、多くの大量生産の製品の歴史について検証できます。フロッピーディスクも、テレビも、電子レンジも学習曲線に沿って価格が下がりました。しかし、ある程度まで下がるともう価格は下がらなくなります。それは価格が材料コストに近づいた時です。もう下がらなくなった例は自動車ですね。そういう計算をして、1989年に、太陽光発電は累積生産量が2倍になるたびに、価格が80%に下がっているという論文を書きました。将来この調子で生産していくと価格が下がるから大量に使えるということを計算できます。2000年ごろから2013年まで、太陽光発電の急速な価格低下が起こっています。

―― 美しい結論ですね。実現されつつあるものも含め。哲学がないと、本当に新しいものはできないものですね。CTGの話からその後の話をどう繋げていけばいいのかわからなくて心配していましたけど、今日お話をうかがって一貫している部分がみえてきました。

槌屋 哲学などないけれど、ただあきらめずに考えることです。何度も、何度も繰り返し考える。自分は一貫しているつもりなのでしょうね。コンピュータアートは幸村君がすればいいことなので私はもう…。

―― 槌屋さんなしにはできなかったことだと思います。

槌屋 そんなことないですよ。

―― いいえ、確かなことです。

槌屋 そうですか、ありがとうございます。